馬齢を重ねるうち、現実と同じ重さを持つゲーム内での記憶というものがいくつか生まれてきて、そのうちのひとつに、盆の時期に仕事が入ったため、家人たちだけを実家に帰したあと、ひさしぶりの一人の夜にシアターで遊んだSIRENがあります。薄暗い空間で体験する和風ホラーは本当に怖くて、口内炎に舌でさわるのをやめられないみたいに、延々と伊東家を探索した記憶は、生々しい現実のように思いだされるのです。庭と和室の間に横たわる長い縁側とか、廊下の突き当たりにある収納とか、セルロイドの人形やピンクのペンケースなどのかわいらしいグッズがならんだ祖母の部屋など、少年時代の夏休みに訪れた両親の出里と印象が混濁して、どちらがゲームでどちらが現実に見たものだったか、わからなくなるほどでした。少しばかり長い前置きとなりましたが、サイレントヒルの最新作が海外ではなく、昭和後期における日本の農村部を舞台にしていると聞きおよび、かつての経験をふたたびと、このたびのプレイにいたったわけです。幼少期に目にした記憶のある古い町並みの再現度がすばらしく、マネキンをモチーフにしたクリーチャーも恐怖と嫌悪を同時に生じさせるユニークさなのに、主人公はまたまたご多分にもれず女子高生で、「セーラー服の背中におかっぱの黒髪がシャラシャラゆれる! ゲーム中でもっとも長い時間を目にするものに、これ以上いいものなんてないアルヨ!」などとセルフパロディでヘラヘラ笑っていたら、ストーリーを進めるにつれて、不思議な違和感がどんどん強まっていきました。

少年のようにふるまう少女の奇矯なキャラ造形にはじまって、「相棒」「戦友」「宇宙戦争」などの首をかしげるワードからなる舞台設定など、かつて上の世代が程度の低い作品をけなすときに用いたのと同じ意味で、「ほとんどマンガかラノベ」みたいなシナリオなのです。これがまた、フォトリアルなCGからは致命的に浮いていて、以前にどこかで書いた「口を閉じれば絶世の美少女なのに、口を開くと中身はアホでセリフはひらがな」を地で行くようなゲーム体験になっている。それでも、絵作りの雰囲気とBGMや環境音の鳴らし方ーーサラウンドが用意されていないのは、残念のひと言ーーはとてもいいので、テキスト由来の違和感を押さえつけながら、プレイを続けました。ゲーム部分については、わかりにくいマップにわざとカメラの視野角を狭く設定し、主人公の動きをモッサリと操作性の悪いものにしているのは、ホラーゲームとしての怖さを演出するためだと、百歩ゆずってのみこんだとしても、それらにくわえて「生命力」「精神力」「スタミナ」「溜め」「武器の耐久度」の5ゲージを管理しながら、ソウルシリーズばりのジャスト回避まで強制されるのは、すべての要素がケンカをしすぎていて、ほとんど「醤油豚骨味噌塩魚介ラーメン」みたいな、絶望的な味わいになっています(クリアまで8時間ぐらいしかないボリュームなのに、マルチエンディングをエサに周回させる仕様もダルくて、トゥルーエンドは動画サイトによる視聴となりました)。

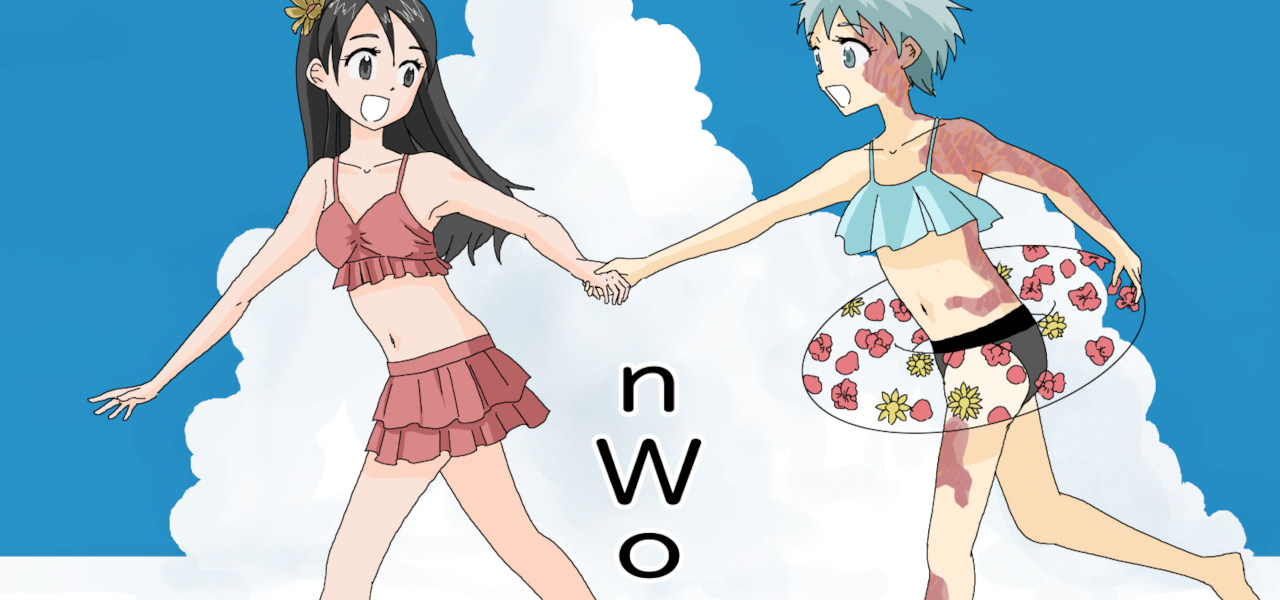

そして、”それ”は物語の終盤にさしかかるあたりに、突然やってきました。エッキスにおいて、主人公のおかしな性格に言及した序盤の感想をしか見かけない理由が、ようやくわかった次第です。かつてのオタクたちは、どこか露悪や反社会をことさらに誇示する傾向があって、その極北に「リョナ」と呼ばれるーー調べると、「猟奇的オナニー」の略称だそうーー異常性癖が位置しています。おもに少女の四肢を欠損させたり、腹を裂いて内臓をまろびださせたり、不可逆の傷を負わせることに性的な興奮をおぼえる嗜好のことで、善良な市民のみなさんには、この文面の意味さえ理解できないことでしょう。サイレントヒルfのストーリーに、なんの前ぶれもなく挿入された「リョナ」について、アカウントを凍結される覚悟で具体的に描写ーー相当に”胸クソの悪い”中身なので、読みとばしてかまいませんーーしますと、「少女自身にノコギリで右腕を切り落とさせる」「少女の背中に焼印を押して広範囲のケロイドを生じさせる」「少女の顔面の皮をナイフで剥ぎとる」であり、これをフォトリアルのCGで表現するものだから、様々な虚構で数々のグロを経験してきて耐性があるはずなのに、少し気分が悪くなってしまったほどで、オーストラリアなどで販売禁止の判断が下されたのも、むべなるかなといったところでしょう(ドン引きしてプレイをやめた層の多いことが、感想のかたよりにつながっているのかもしれません)。

そして、この凄惨なリョナ場面が物語上でなにを意味しているのかと言えば、「地元の旧家に嫁ぎ、姓を変更する女性の葛藤」だそうで、書きたいテーマのショボさとは到底つりあわない、大さわぎの頭文字F(F!)的仕草となっていて、手段が目的とみあわないという意味で、児童虐待と殺人を通じて日常の大切さを説いたタコピーの原罪を思いだしました。また、「戦争がえりのPTSDに駆動された父親の家庭内暴力と、それに文句も言わず忍従する母親」という昭和のアニメみたいな描写も、人生で一度もペアレンタル・ワークに従事したことがない者による一方的な断罪にしかなっておらず、端的に言って不快でした。なによりかわいそうだったのは、本作の主人公のボイスとモーション・キャプチャーを担当した女性タレントで、インタビュー記事を読むと「気がふれてしまいそうな日もあった」とか、「あんな世界には1秒たりともいたくない」とか、「台本も読んだはずなのに、撮影時の記憶がほとんどない」など、あきらかに心的外傷による解離性健忘にかかっていて、もし自らの係累が同じような経験をさせられたらと想像するだけで、怒りに目がくらみます。

いったいだれがこんなひどい話を書いたのかとググッてみたら、なんということでしょう、”あの”ドラグーン・オー・セブンじゃないですか! どうりで美麗なCGにまったくみあわない、同人ラノベみたいなシナリオだと思いましたよ(オマエが言うな)! つまり本作は、他社IPの乗っとりによる「夏の終わりに鳴くセミの鳴くシーズン」のリメイクみたいなものだったわけで、年齢の上昇とともに上の世代が集団から消えると、かつての鼻つまみ者たちが能力ではなく、時間の経過だけで大家としてあつかわれだす例の現象を、まざまざと見せつけられた気分です。組織に所属する就職氷河期の生き残りは、自己評価の低さから自身の影響力をひかえめに見積もりがちですが、このような他者のする狼藉を見るにつけ、若い世代への自らの言動を戒めねばならぬという気持ちを、新たにさせられました。それこそ、幼稚な思考の浅さをグロで補填するアブノーマル・シングル・ミドルエイジ・土人作家が、モーション・キャプチャーでの演技やボイス収録の場に立ち会って、我が子ほど年齢の離れた女性に、おのれの反社会的欲望が具現化される喜びにやにさがった顔で、指導や声かけをおこなう場面を思いうかべるだけで、同情とくちおしさに涙がにじみます。

メタファーやヴィンランド・サガとはまた別の意味で、「戦争を知らない昭和生まれ」が手がける虚構には、同世代の者にしかわからない独特の臭気がこびりついており、クリア後は自己嫌悪に近い感情でひどく落ちこみました。サイレントヒルfの物語は、コナミのような大手からの発売をゆるされる”品格”を持ちあわせておらず、もしあなたがフランス行きのエアバスでこれをプレイしているのをCAに目撃されたならば、シャルル・ド・ゴール空港に到着した瞬間、児童略取の罪で逮捕されること、うけあいでしょう(え、しつこいって? すいません、あまりにおもしろい事件だったので……)。