プロローグ

思えば、世界に倦んでいたのではなく、未知に倦んでいたのだろう。

過去を語る老人は、未だ成さざる者にとって、白紙の課題と同義だった。

達成される前には重荷で、達成されれば無と同じになる、人生という名の課題。

はたして、この世界を美しいと思い、愛せる瞬間など本当に訪れるのだろうか。

その人は、ぼくの諦念へやってきたのだ。

端正な横顔は少年のようでもあり、少女のようでもある。

黄金色のくせ毛は、陽光に輝く秋の麦畑のように豊かで、

ほそく通った鼻筋は、冬に冠雪した尾根のように冷厳で、

春の若芽のように柔らかな唇は、触れるものを溶かすほどに甘い。

夏の陽射しを思わせて燃える瞳がうつす表情は、

ときに賢者の白髪のように老獪で、

赤子のうぶ毛のようにあどけなく、

そして、あらゆる光を絶望させるほどに、その深淵には底が無い。

憧憬を得た者だけが、我が苦しみを知る。

ぼくの苦しみを、他のだれが理解しよう。

未だ憧れの熱狂も醒めぬこの身で、かつて魂すら捧げた崇拝を砕かねばならぬ、我が苦しみを。耳朶に残る熱さは、あの人が触れたせいか、憧れが燃え残るせいか。

鈴のような忍び笑い。虚ろな心に反響して、虜にする。

では、こうしようか――

時が経巡り、経巡った時が循環の果てにお前の掌へと還ったその日、

もし世界が醜いままで、可愛いお前の憎悪にしか値しないとすれば、

そのときは、乱暴な子どもへ与える玩具のように、この身をお前の恣にさせよう。

時が経巡り、経巡った時が循環の果てにお前の掌へと還ったその日、

もし世界が美しく優しさに満ち、お前の愛を捧げるに足るとすれば、

そのときは、最良の主人を持つ奴隷の幸福の如く、お前の生命を私に捧げるのだ。

では、手始めに――

この世界すべての栄華と叡智を順に、お前の卓へ饗することにしよう。

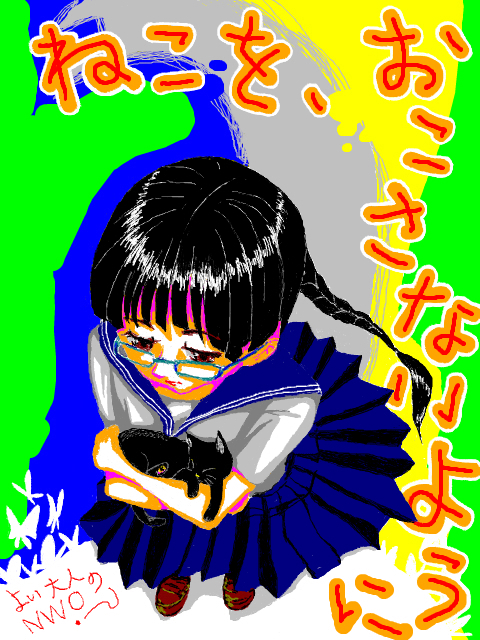

猫を起こさないように